日本人寄給麥克阿瑟的44萬封信

80年前的戰敗,成了日美關係的重大轉捩點。日本失去主權,由道格拉斯・麥克阿瑟元帥領導的盟軍總司令部(GHQ)接管統治。

吉見教授在著作中提到的《敬啟麥克阿瑟元帥》(袖井林二郎著,岩波現代文庫),收錄了那個年代許多震撼人心的故事。當時,大批日本人寫信給麥克阿瑟元帥,現存紀錄就多達約44萬封。

保存下來的信件中,內容大多對麥克阿瑟元帥與美國充滿善意。例如:「為了全體日本國民與子孫的幸福,願接受美國的統治」、「拯救陷入谷底的日本,唯有將一切託付給美國,推動『日美合邦』才有未來」、「唯有貴國能讓悲慘的日本再度繁榮;日本國民對貴國的信任感,願將一切交託,依靠閣下的指導」等,可看出當時不少人甘願將自己交付給佔領者。

戰爭期間,日本還痛斥過「鬼畜美英」,主要城市遭到空襲夷平,廣島與長崎更被投下原子彈。那麼,為什麼日本人在戰後能這麼快就轉變立場?吉見教授對此做出如下解釋。

1942年的《同盟寫真特報》,標題寫著「看這暴虐!看這非人道!鬼畜美英終於暴露本性」(共同Images)

「即便同樣是戰勝國,如果當時的佔領軍司令官換成中國人,日本人恐怕不會如此順從。自明治時期以來,日本人心理架構的核心,就是藉由認同美國所象徵的西方文明來維持優越感,並以此貶視其他亞洲國家。戰後,日本人意識到,只要崇拜麥克阿瑟、靠攏美國,就能延續這樣的心態。因此才會這麼快轉向親美。雖然也曾爆發過大規模反對運動,但最終仍接受了《日美安保條約》。

結束約6年任期將離開日本的麥克阿瑟元帥,沿路有多達20萬人依依不捨地前來送行(共同Images)

「黑船扣關」為美國西進運動的一環

這種心理的形成可追溯至1853年培里提督率領「黑船」扣關。面對象徵強大武力的最新型蒸氣船,江戶幕府被迫結束鎖國政策,進而推動明治維新與新政府的誕生。吉見教授指出,此事件不僅終結了江戶幕府,更徹底改變了日本人的心理架構——也就是那延續約1500年,自遣隋使、遣唐使以來對鄰近大國中國的認知。

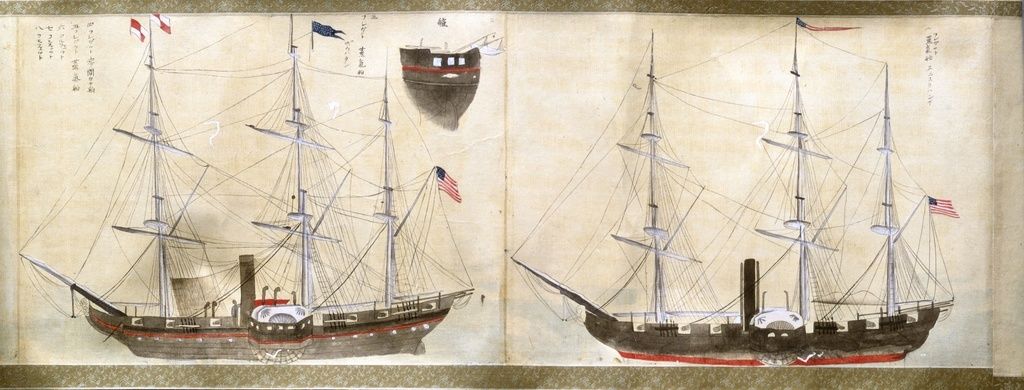

培里艦隊(共同Images)

「在培里扣關之前,日本歷代掌權者最在意的就是與中國之間的距離。一方面渴望引進比自己更先進的中華帝國文明,另一方面又戒慎恐懼,害怕被全面同化而不敢靠得太近。然而,當日本人得知在東方彼岸有個擁有更高度文明的美國時,便產生了新的想法——只要親近美國,並藉助其力量,與中國的關係就能站上優勢。」

另一方面,從美國的角度重新看待「黑船扣關」,則會呈現出完全不同的解讀。

美國自1776年脫離英國獨立後,透過掠奪原住民土地,從東部13州一路向西擴張。1848年抵達西岸加州後,又將觸角延伸至太平洋,相繼把夏威夷與菲律賓納為殖民地。

「美國人把向西擴張霸權視為上天註定的『昭昭天命(Manifest Destiny)』,並以此正當化對原住民的大規模屠殺與土地掠奪,以及對太平洋島嶼的殖民。日本所謂的『黑船叩關』,在美國則被定位為西進運動的延伸——『培里艦隊遠征』。同一件事件,雙方卻有著截然不同的詮釋。」

培里當時在日本各地進行了徹底的測量與調查,彷彿早已意識到未來可能發生的軍事衝突。若把這些行動放進整個西進運動的脈絡來看,就會發現,看似彼此獨立的事件,其實在暗地裡環環相扣。

「美國在1898年的美西戰爭中獲勝,並佔領了菲律賓。當時,徹底鎮壓當地獨立運動並出任菲律賓總督的,正是麥克阿瑟元帥的父親亞瑟・麥克阿瑟。深受父親影響的道格拉斯・麥克阿瑟,也在治理日本時借鑑了這種手法。從這個角度來看,可以說從菲律賓的殖民統治到日本的戰後佔領,透過麥克阿瑟父子串聯起一條歷史脈絡。」

靠親近美國來維持對亞洲的優越感

日美關係在雙方各懷盤算的情況下展開,最終在1941年珍珠港事件後爆發為太平洋戰爭,演變成慘烈的廝殺。當時美國出版物中,日本人經常被描繪成「猴子」。反之,日本方面則多以「鬼」或「惡魔」來形容美國人。

「美國人把日本人描繪成『猴子』,其根源在於帶有種族歧視色彩的社會進化論。他們認為,白人主導的西方文明才是文明的頂端,包含日本在內的亞洲發展中國家,則被視為接近猿類的存在。基於這種思維,美國徹底調查了日本的社會形態與城市結構,進而以空襲方式進行無差別大規模屠殺。相對而言,日本手中掌握的科學數據不多,憑想像將美國視為妖魔鬼怪,缺乏冷靜直視美國的『視野』。」

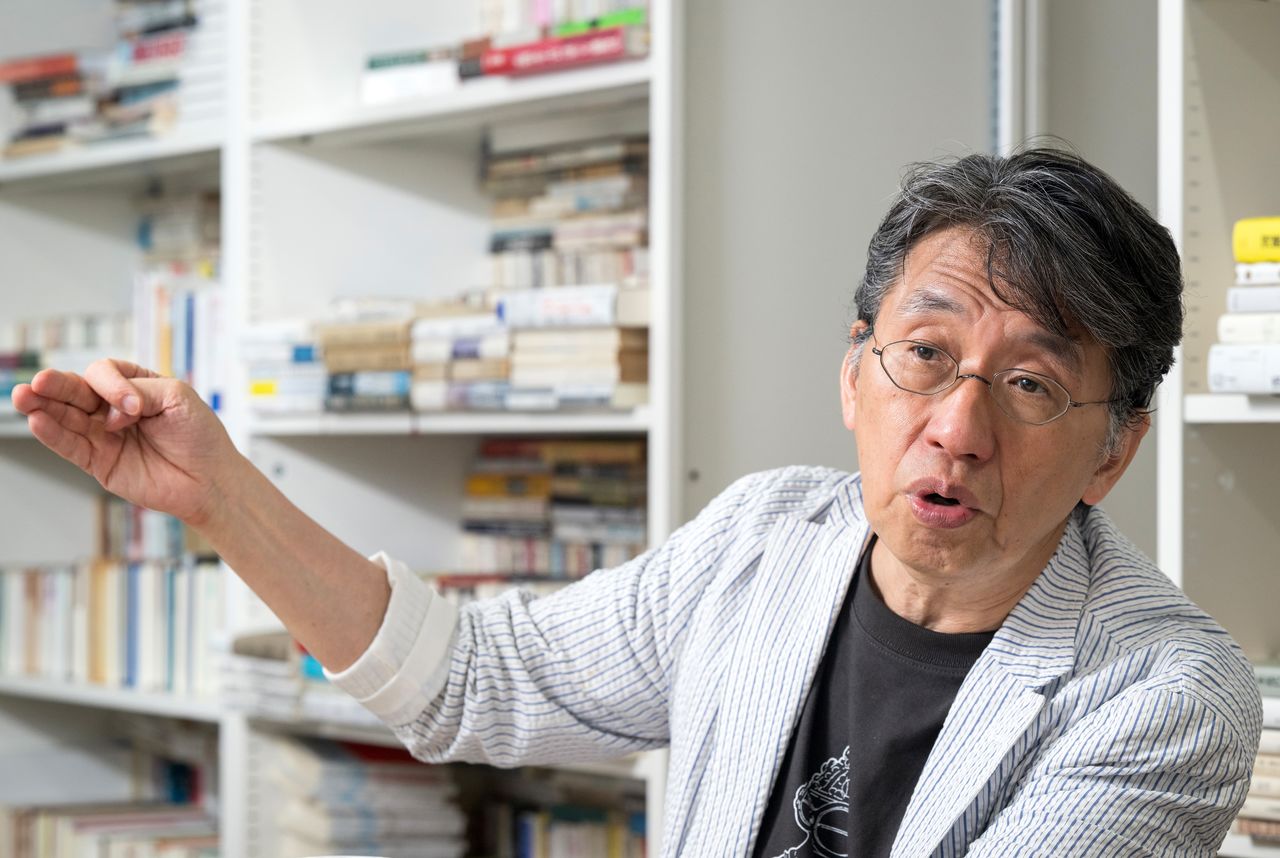

吉見俊哉教授

正如文章開頭所述,戰後日本接受了麥克阿瑟元帥主導的佔領。可以理解為,在以美國為頂點的「帶有種族歧視色彩的社會進化論」架構下,日本人將自己排在美國之後,藉此維持對其他亞洲國家的優越感。

曾是美國消費文化象徵的東京迪士尼樂園

冷戰時期,日本在日美安保同盟的庇蔭下迎來經濟繁榮。美國文化被視為富足的象徵,大量進入各個領域,並逐步滲透到社會各個層面。日本人也在不知不覺間,陷入了對美國文化的消費與追逐。

「在冷戰體制下,亞洲的軍事前線主要在朝鮮半島、台灣、越南與菲律賓。支撐這些軍事據點,需要一個經濟基地,那便是日本。為此,美國向日本提供技術與資金,協助其經濟復甦,並推動自主產業的發展。對日本而言,無須直接承擔軍事風險,就能藉由拓展亞洲市場而逐漸富裕起來,是多數日本人樂於接受的現實。在這樣的背景下,日美安保體制不僅在軍事層面深化,也讓日本在經濟與文化上愈發與美國緊密結合。」

吉見教授指出,最能象徵日本逐步與美國建立緊密關係的例子,就是1983年開幕的東京迪士尼樂園。

2023年迎接開園40週年的東京迪士尼樂園,如今依然人潮不斷(時事)

「像『西部樂園』重現了奪取土地、驅逐原住民的拓荒時代,或『冒險樂園』展現了叢林與南洋島嶼探險的世界觀,其實都在重演美國西進運動的歷史軌跡。從培里提督的遠征到太平洋戰爭,也可視為這條歷史的延伸。然而,多數日本人並未意識到這層背景,只是單純享受其中。可以說,日本人正活在一種與美國『融為一體』的幻象裡,但說到底,那終究只是幻象。」

日本所處「多島海」格局的重要性

「然而,這樣的局勢未必能長久延續,川普總統的再度上任可能成為關鍵轉折。正如上一篇所提到的,若美國持續推行嚴苛的對日政策,導致日本人對美情感惡化,長期以來的日美蜜月關係,恐怕將出現『致命裂痕』。」

然而,若將目光轉向西邊,便會看到已成經濟強國、並迅速強化軍事力量的中國,北韓與俄羅斯的威脅也不容忽視。日本外交究竟該如何尋找出路?對此,吉見教授提出了看法。

「20世紀是『向心力的時代』,以美國、蘇聯等龐大帝國為核心推動全球化。如今全球化已達極限,我們已進入『離心力的時代』。我認為,和韓國、台灣以及東南亞各國的關係會比以往更加重要。以東海、南海為中心的海域,串連起日本列島、菲律賓、印尼等數萬座島嶼,有著多元文化的累積。在這片多島海域中,若各國能彼此連結,同時與美國、中國保持一定距離,去尋找屬於自己的定位,或許是一條可行的道路。」

確實,日本或許不能再一味看川普政府或美國的臉色,開始探索「新道路」的時候已然到來。

採訪、撰文:小泉耕平、株式會社POWER NEWS・五十嵐京治

吉見教授專訪攝影:橫關一浩

標題圖片:於國學院大學TAMA PLAZA校區的研究室