從白土三平發表作品的場所出發

《月刊漫畫GARO》誕生於1964年7月,當時是日本因高度經濟成長以及昭和東京奧運而沸騰的時代。這本雜誌是由在貸本漫畫領域孕育出眾多暢銷作的知名編輯長井勝一,因肺結核臥病在床時構思出點子,加上創作出時代漫畫《忍者武藝帳 影丸傳》(全17集)而聲名大噪的白土三平全面提供資金與統籌,才得以成功創刊。創刊的目的是為了提供白土三平發表新長篇作的載體,並給予因為貸本業界低迷,而失去創作發表處的漫畫家們一個發表作品的機會。

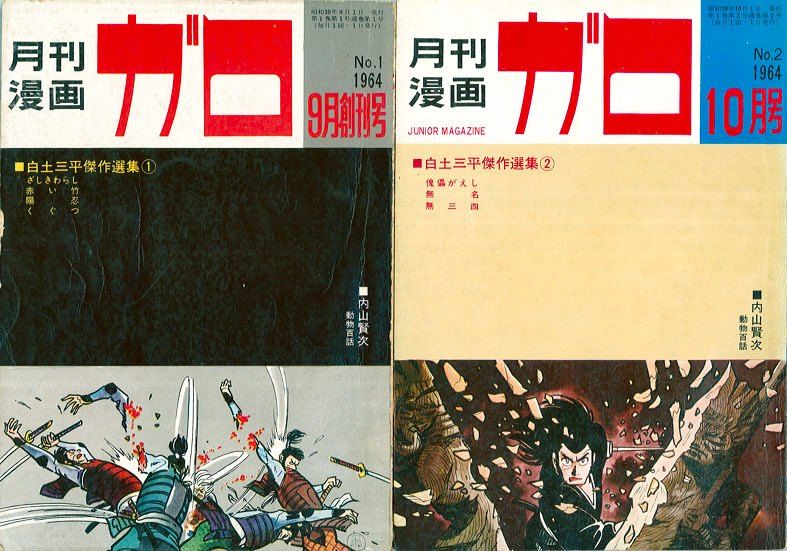

〈座敷童子〉、〈赤竹〉、〈陽忍〉、〈傀儡〉──創刊號的卷首是《白土三平傑作選》,刊載了4部作品。另外還刊載水木茂的〈長生不老之術〉等作。

長井在類似自傳的著作中如此回顧當時的情景:

「如果不管收支核算,其實我非常熱衷於出版漫畫月刊誌。當時我想著,希望我喜歡的漫畫家能在這本雜誌中,盡情創作自己喜歡的事。即使現在回頭想,也覺得我當時幾乎算是第一次那麼認真想出版一本好漫畫。」(長井勝一《「GARO」總編》筑摩文庫)

白土三平的作品占了大部分篇幅的《GARO》創刊號(左)與第2號(筆者攝影)

在白土的提議之下,雜誌開設了發掘劇情漫畫和劇畫新人的「每月新人獎」。當時,漫畫雜誌的新人獎幾乎是單格漫畫和四格漫畫,徵求劇情漫畫是很稀奇的事。這個獎項比起商業性質,更重視原創性、獨特性,旨在孕育出新時代的漫畫,這也與《GARO》的編輯方針吻合。

引發社會迴響的長篇作品〈神威傳〉

從1964年12月號(創刊4號)開始,白土三平開始推出新連載《神威傳》。故事舞臺是江戶時代初期一個架空的藩「日置藩」。以逃忍神威、脫藩後想為親人報仇的草加龍之進、農民正助三個年輕人的生命樣態為主軸,是一部登場人物超過100人,複雜交錯的歷史群像劇。白土在每期《GARO》上連載100頁以上的內容,成為空前絕後的大長篇。

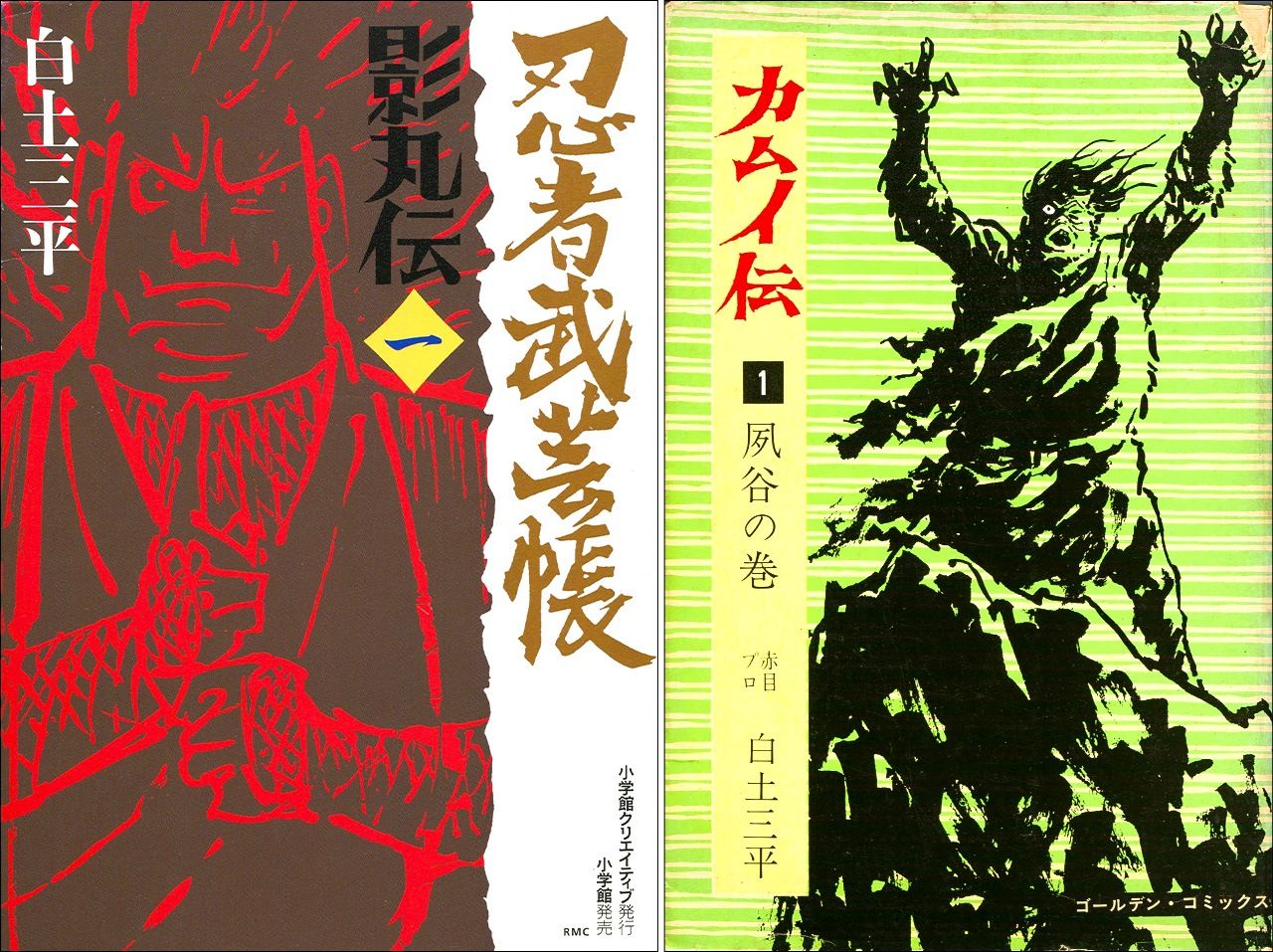

長井與白土合作的上一部作品《忍者武藝帳 影丸傳》講述的是戰國時代末期,以忍者影丸對抗要促成天下統一的織田信長為故事中心,呈現出為復仇而活的劍士們,活在時代洶湧浪潮中的殘酷戰鬥。

《忍者武藝帳 影丸傳》(左)與《神威傳》(筆者攝影)

這兩部作品都透過苦於身分制度的人們或暗中活躍的忍者,呈現出社會結構和人們的苦惱,也被稱作「唯物史觀漫畫」。當時的年輕人受到學生運動影響,這些作品因此擄獲他們的心。作家小田實等人以及成立「越平聯(越南和平!市民聯盟)」的同志社大學文學院教授──鶴見俊輔等文化人也給予高度評價,稱其為「一種思想運動」(《白土三平初期異色作選 烏鴉之子/消失的少女/別冊白土劇畫之始》青林工藝舍)。

描繪荒唐夢境的柘植義春《螺旋式》

「柘植義春,請聯絡我們。」

《GARO》刊登出這句話是在創刊後沒多久的1965年4月號。白土看中柘植的才華,才如此呼籲他回應。

柘植當初一邊在工廠工作,一邊畫漫畫,於1955年開始正式成為專職漫畫家,以貸本出版形式創作時代劇、青春、動作、驚悚等各種類型的故事。1958年也開始在主流月刊誌創作,但編輯的要求越來越苛刻,於是回到貸本漫畫。刊登「請求聯繫」的訊息時,應該正好是他無法畫自己想畫的故事,而陷入兩難的時期。

柘植回應這條訊息,與長井見面。他也答應長井「能否來GARO畫呢?」的委託,開始為雜誌提供短篇故事。

他在《GARO》的第一件工作是1965年8月號的《傳聞武士》。1966年陸續發表私小說式的短篇作品《沼》、《文鳥》,開始確立自己獨特的風格,並獲得一個能自由創作的場所。

從1967年10月號的《紅花》開始,他創作出好幾個名作,諸如以旅行為主題的短篇作品,或是《滿酒屋少女》等等。在1968年6月號的《GARO》增刊《柘植義春特集》中,他發表如實畫出自己夢見的荒唐夢境《螺旋式》,獲得極高的評價。

柘植義春的代表作《螺旋式》©︎柘植義春/青林工藝舍

一直到1970年的《柳屋主人》,柘植義春在《GARO》執筆約持續了5年。他的作品也對從每月獎離巢的新人產生極大的影響,這種非主流、超現實的風格也被稱作「GARO系」。

柘植2020年在法國著名的漫畫大獎安古蘭國際漫畫節上,獲得特別榮譽獎。在頒獎典禮上,他被介紹為「漫畫界的尚盧.高達」。他的作品已出版成法語版、英語版,全世界都有為他狂熱的書迷。他在國外獲得矚目的主要作品,大多發表在《GARO》。

「GARO系」也有令人聯想到純文學的作品

雜誌創刊當時,白土和另一位漫畫家為兩大招牌,他是妖怪漫畫的第一把交椅──水木茂。為了替雜誌提供數名作家,他除了以不同的筆名創作,也負責專欄和短劇。有將貸本時代的代表作《墓場鬼太郎》重製的《鬼太郎夜話》,還有描繪近藤勇半生的長篇作品《錯失星辰的男人》等知名作品。

後來,在貸本漫畫世界培育出的逸才陸續開花。永島慎二開始連載《四疊半物語》,描述居住在都會一隅的年輕人孤獨的另一面。替「劇畫」定名的辰巳嘉裕則是畫出人類真正的面貌。瀧田祐以度過少年時代的玉井花街為舞臺,連續發表《寺島町奇譚》這個充滿鄉愁的短篇。柘植義春的弟弟柘植忠男以堅實的筆鋒,畫出被社會排除,殘存於各個角落的人們。

池上遼一、矢口高雄、つりた くにこ、林靜一、佐々木マキ、川崎ゆきお、久內道夫──眾多獲得新人獎的作家陸續發表充滿熱忱的作品。他們往後逐漸成長為著名作家或傳說中的作家。林靜一連載的《赤色挽歌》後來成為民俗歌手山縣森魚作詞、作曲的同名歌曲,在深夜廣播紅極一時。來自《GARO》的漫畫開始影響當時的民俗樂、搖滾樂、戲劇等年輕文化。也刊登值得一讀的漫畫評論。

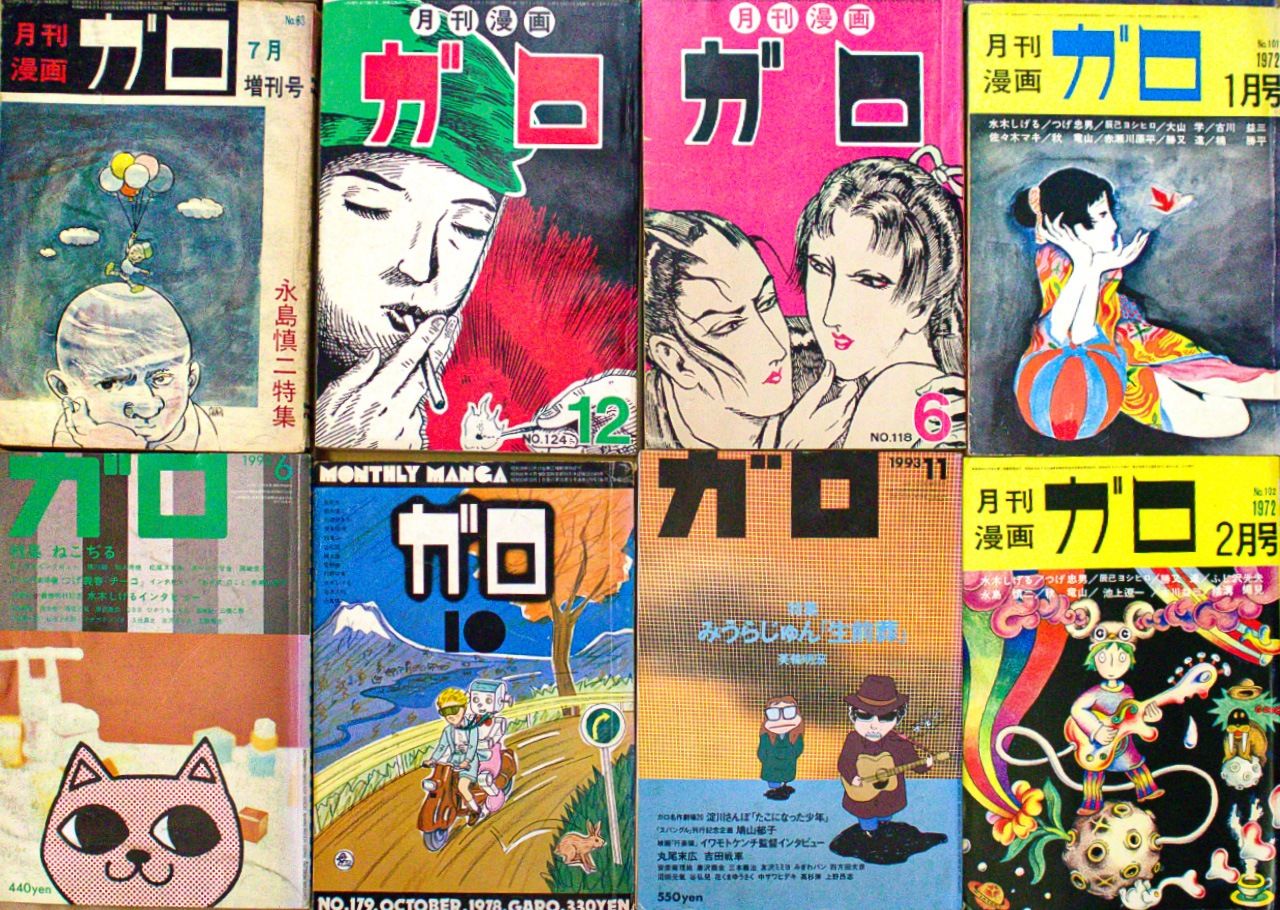

刊載各式各樣作家作品的《GARO》(松本創一攝影)

在1970年代之前,《GARO》的功績是搗毀「漫畫是大眾娛樂」、「是孩童讀物,所以簡單明快」這樣的常識。評論家吳智英也以「令人聯想到小說的純文學,創造出與過去文學青年同義的漫畫青年一詞」(《現代漫畫的整體樣貌》雙葉文庫)評論《GARO》。

手塚治虫也創立《COM》

1967年12月,手塚治虫率領的虫製作商事創立了月刊《COM》。其中刊載了許多

與商業要素不相符的實驗作品,例如手塚治虫以宏偉的規格描寫從人類誕生到滅亡的長篇故事《火之鳥》等作。《火之鳥》被普遍認為是要對抗《神威傳》的作品。石森章太郎的《純》、永島慎二的《瘋癲》等作也都在《COM》發表。《COM》致力於挖掘新人、評論以及業界新聞等等,這一切都是強烈意識到《GARO》的存在。

《COM》創刊號(筆者攝影)

後來,《COM》也開闢了刊登新人作品的園地「GRA-COM(GRAND COMPANION)」。人氣少女漫畫家竹宮惠子(代表作:《風與木之詩》)等人都在此出道。交流園地還形成了全國業餘好手的同人網絡。後來發展成1974年在東京、1975年在大阪、1976年在名古屋舉辦的「漫畫書迷節」,成為代表Comic Market起源之一的同人誌即賣會。

現在的Comic Market的原型是從《COM》的交流園地發展而來(筆者攝影)

1968年2月,小學館的青年取向雜誌《Big Comic》創刊,執筆陣容有手塚治虫、白土三平、石森章太郎、水木茂、齊藤隆夫等人。總編小西湧之助發下豪語,說目標是成為小學館的《GARO》。1988年重啟的《神威傳 第二部》就在《Big Comic》上連載,由此可看出這是意識到《GARO》的做法。

1970年前後,大型出版社爭相創立青年取向的漫畫雜誌,掀起一陣漫畫風潮,《GARO》和《COM》培育出來的年輕漫畫家,活躍的例子也不少。

漫畫表現拓展後的可能性

1967年時,少年漫畫雜誌迎來銷量百萬本的時代。然而,《GARO》、《COM》的發行數量最多也止於數萬本。在收益嚴峻的情況下,《GARO》只能支付微薄的稿費,聞名業界。《COM》則是在1971年年底停刊。《GARO》在1971年連載完《神威傳》第一部後,歷經公司改組,後來長井勝一在1996年1月去世的艱辛困境,依舊勉強繼續經營,但也在2002年實質停刊。

《GARO》在日本漫畫史的發展期裡,扮演著舉足輕重的角色。和大型出版社只衡量「是否會賣」的標準相較,更凸顯出「想表達什麼?」、「希望讀者看見什麼?」的作家特質。別人畫不出來的作品、嶄新且刺激成人內心的作品,孕育出格局不輸電影和小說的創作,拓展了漫畫表現的可能性。

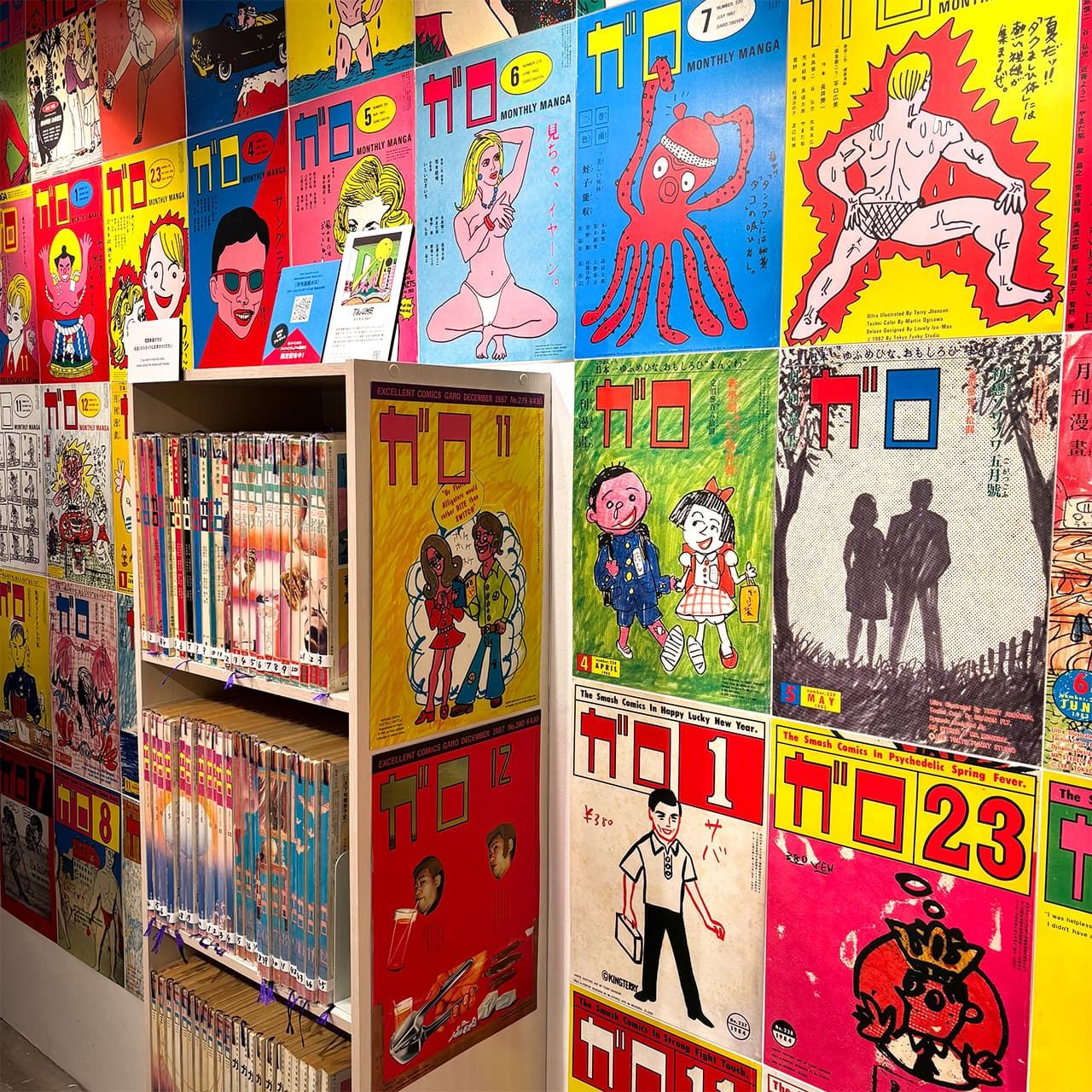

引領日本次文化的《GARO》。1970年代~1980年代封面的插畫由「稚幼魅力」插圖的第一把交椅──湯村輝彥的展示會=2025年7月,東京都內(kenelephant提供)

標題圖片:刊載眾多藝術性高的作品,拓展漫畫可能性的《GARO》(松本創一攝影)