小島秀夫:拓展遊戲世界、行向未經之境的革新者

JP-Home.com

|

2025年6月,全球矚目的遊戲創作者小島秀夫發表了最新作品《死亡擱淺2:冥灘之上》(DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH)。本文將深入探討他如何融合複雜的人間戲劇、動作元素與政治主題,打造出恢宏的遊戲世界,並解析作品中蘊含的熱切想望。

|

潛行遊戲的開創者

當遊戲產業尚處黎明時期,遊戲設計師小島秀夫便將電影式的運鏡、戰爭與社會問題、衰老與死亡等沉重主題與故事引入業界,拓展了遊戲作為一種媒介的表現潛力。他啟發了世界各地的創作者,被視為推動遊戲進化的革新者。

他的代表作《潛龍諜影》(Metal Gear)系列,自1987年首作問世以來,全球累計銷量已突破6000萬套。他在2001年被美國雜誌《新聞週刊》(Newsweek)評選為「十位開創未來的人士」之一;2022年更榮獲日本「藝術選獎文部科學大臣賞」,成為史上第二位獲此殊榮的遊戲創作者,在國內外獲得高度評價。

以下將具體介紹他所掀起的「創新」浪潮。他首部製作的作品《潛龍諜影》,是一種避免與敵方正面衝突,以逃跑躲藏為主的遊戲。它在2008年被金氏世界紀錄認定為「首款以潛行要素為主軸的電玩遊戲」。

1998年,該系列的第三部作品《潛龍諜影:燃燒坦克》(後改名為「特工神諜」,英文名「Metal Gear Solid」),藉索尼遊戲機「PlayStation」之性能,運用3D多邊形的即時渲染(隨玩家操作或視角變換即時繪製3D場景的成像技術),實現了在當時極具劃時代意義的電影式場面。

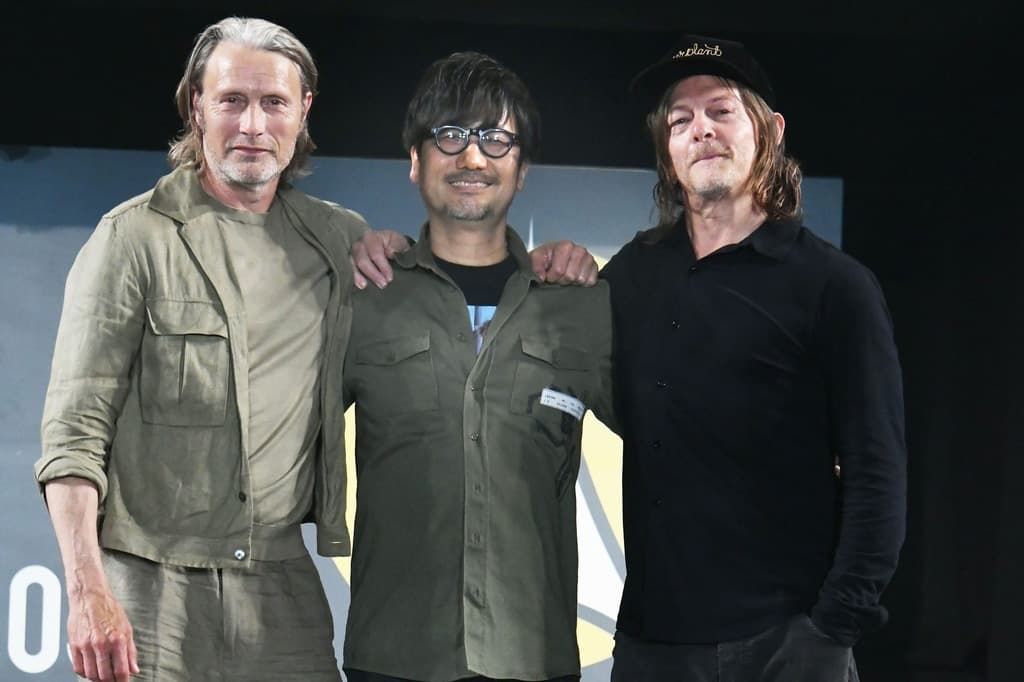

2024年5月5日,「大阪Comic Convention 2024」上,邁茲.米克森(Mads Mikkelsen,左)、小島秀夫與諾曼.李杜斯(Norman Reedus)同台。米克森曾與李杜斯共同演出《死亡擱淺》(DEATH STRANDING)。=WireImage/Getty/共同通信Images

此外,2019年的《死亡擱淺》(DEATH STRANDING),面對多數以「戰鬥/競逐/支配」內容為主軸的遊戲類型,小島反其道而行,設計傾向避免交戰,將「連結」、「修復」與「生存」置於遊戲內容的核心。主角山姆始終攜嬰兒BB同行,安撫啼哭的BB亦成為遊戲進行的核心環節。

「反戰.反核」與對於AI的警鐘

小島將對於現代社會與政治情勢的強烈批判意識,融入時常被視為單純娛樂的遊戲類型之中。而作為遊戲創作者的他,最大的特色便是將此種意識深度且有機地連結整合於遊戲設計之中。

其中一項批判意識為「反戰.反核」。在《潛龍諜影》系列裡,任務常是摧毀可以發射核武的超級武器「Metal Gear」。玩家透過驚險的「潛入」行動,得以具體了解關於核武科技研發的問題,以及冷戰架構下的政治脈絡。他的第二部作品《SNATCHER》(1988年)的遊戲設定,則是意識到人形機器人在背後暗謀籌劃的科幻「賽博龐克」風格,描繪冷戰時期的猜忌不安與信任崩解。

2015年的《潛龍諜影V:幻痛》,則讓玩家親自培育傭兵部隊,並為了自我防衛而「擁核」,從而體會「若遭到核武攻擊,則以核武反擊報復」的「相互保證毀滅」(Mutual Assured Destruction),及其所形成的「核威懾」概念「恐怖平衡」。

核武命題並進一步延伸至對於電腦與網際網路的批判──前者曾用於彈道計算;後者則衍生自原為核戰情境下的資訊分散系統。2001年的《潛龍諜影2:自由之子》(MGS2)預示了介入網路的資訊操弄、陰謀論、真偽混雜,以及AI的控制,時常被視為對於「後真相」時代的先知預言。

重視玩家的體驗

小島秀夫作為遊戲創作者的罕見才能,在於可以高度且有機地整合主題、遊戲系統與敘事。以《潛龍諜影2:自由之子》為例,「電腦與AI對人類之治理」的主題,是透過玩家在遊戲系統與劇情誘導下的行動而內化傳達,使玩家得以獲得自身面對資訊的後設認知(=反思)。批判遊戲本身的後設虛構(Metaficiton)性質,也是小島作品的特徵。

小島創作遊戲劇情的特徵,在於常借用諜報故事的形式,將親子、情愛等私領域的愛恨情仇與冷戰、核戰等國際政治的問題交錯鋪陳,描繪出許多類似「歌劇」般的恢宏敘事。此處所謂的「歌劇」並非狹義的舞台藝術,而是指將人際關係的愛恨情仇與政治事件緊密結合的壯闊戲劇。

例如《潛龍諜影3:食蛇者》(2004)以冷戰與核戰爭危機為背景,描繪相愛之人被迫互相殘殺的悲劇,對於二元對立且相互鬥爭的世界,發出嚴厲批判。

《潛龍諜影:和平先驅》(2010)仍延續前作的故事脈絡,但主題則轉為「和平」。作品以宣布永久中立的非武裝國家哥斯大黎加為舞台,在以避戰為設計核心的遊戲中,亦觸及日本的和平憲法與非核三原則。主角斯內克(Snake)自述,他們不過是「夾在嚇阻力量之間的齒輪」,而「齒輪必然發出噪音作響」。在冷戰地緣政治的條件之下,日本社會作為西方的「防波堤」發展茁壯,而前述「噪音」的隱喻,便投射出其內部產生的種種衝突與矛盾。

這是一個投射出戰後日本的困境與矛盾的寓言故事,遊戲結構亦使玩家得以透過遊戲,切身體會「和平學」之內涵。

以創作跨越創傷

小島秀夫之所以能成為遊戲的先驅、拓荒與革新者,原因之一乃與其生命史緊密相連。

他在1963年出生於東京,後因任職製藥公司的父親職務調動而移居關西。據說他的父親嗜好觀賞電影,秀夫幼時便被帶著看了各種電影並加以解說。其中,小學時曾觀賞亞倫.雷奈(Alain Resnais)導演處理奧斯威辛集中營題材的記錄片《夜與霧》,使他留下了強烈印象。片中推土機傾倒大量屍體的鏡頭所帶來的衝擊,形塑了他對於「戰爭」的原初想像。

另一方面,1970年的大阪萬博以「人類的進步與和諧」為主題,在少年時代的小島心中,喚起了戰後復興的日本光明未來。他變得懷抱強烈夢想──科學技術的進步可以為世界帶來和平,人類理應成為更美好的存在。

中學時,父親於他眼前驟然倒下離世。基於經濟理由,他放棄成為小說家與電影導演的夢想,1986年大學畢業後進入遊戲製作與發行公司KONAMI,自此陸續創作出許多革命性的遊戲作品。

小島在某次訪談裡提及,因早年喪父,心中常懷抱某種「戀父情結」。《潛龍諜影》系列的核心人物「Big Boss」即投射了父親的形象。小島的作品中常見到「親子」、「死者」等動機,親近之人突然死亡或與所愛之人離別的場景反覆出現,或許是受到眼前喪父的經驗所影響。

小島曾多次表示:「創作者終將揭露自身的內心創傷。」在最新作品《死亡擱淺2:冥灘之上》裡,也反覆出現「死亡並非離別」的台詞。

他亦坦言,少年喪父之後曾深陷孤獨,甚至一度有過輕生之念,不過當時仰賴電影、小說與音樂獲得勇氣而獲得救贖。關於其作品何以帶有嚴肅訊息與批判性,小島說那是因為電影與小說代替了已故的父親教會了他許多事物,並栽培他的緣故。正因如此,他希望透過遊戲來「教育」玩家。

激勵瀕臨滅絕的人類

小島的作品常採用隱含療癒創傷、鼓舞與賦權的訊息,加上以意志與巧思克服困境的遊戲設計與戲劇敘事。

2015年底,他獨立後創辦了KOJIMA PRODUCTIONS,4年後推出《死亡擱淺》。此作及其續作《死亡擱淺2:冥灘之上》的核心主旨,皆在向全體人類傳遞希望。

上:2025年9月24日,小島秀夫出席導演吉勒摩.戴托羅(Guillermo del Toro)的電影《科學怪人》(Netflix)日本首映。下:戴托羅(左)亦以角色之姿現身《死亡擱淺》,東京港區Aqua City United Cinema台場(時事)

戰爭與氣候變遷所導致的人類滅絕危機,絕非不可違逆的「宿命」。他相信,只要人類彼此信任、相互連繫,對於未來懷抱希望、珍愛生命,如此發展延續就可能克服宿命。他透過遊戲激勵鼓舞玩家「啟程踏入未知,勇於創造」。他的遊戲裡蘊含著一股強烈想望:讓我們實現更加美好的世界,並將之傳遞給未來的孩子。

新世代的遊戲硬體問世,資訊環境日新月異,正由於小島秀夫這位先驅無畏地踏入未知荒野,不斷向前邁進並從容應變,累積成果,他在遊戲裡所傳遞的訊息才格外具說服力,並持續賦予世人勇氣。

【參考網站】

標題圖片:2025年6月30日,小島秀夫於《死亡擱淺2》發售紀念世界巡迴活動之際造訪倫敦(Phil Lewis for Kojima Productions / SOPA Images via Reuters Connect)

文章引用自 https://www.nippon.com/hk/japan-topics/c03714/