透過操縱股價獲利?

本應在帳戶裡的股票不知不覺被賣掉,換成了沒見過的股票——2025年3月中旬,這種盜用帳號進行違法交易的現象在大眾媒體和社群媒體上引發了廣泛關注。

金融廳發佈的資料顯示,截至6月共發生7139件此類違法交易案件,違法買賣股票總額約5710億日圓。其中就包含了證券帳戶所有人持有的股票被擅自拋售的損失金額,甚至有人失去了一大半重要的晚年資產,事態極為嚴重。

過去,日本的證券帳戶一直被認為基本是安全的。即使帳戶被入侵,股票等資產被賣出,最後也需要透過本人名義的銀行帳戶才能提取現金。如果無法取款,那麼合作廠商盜用證券帳戶就沒有任何意義了。

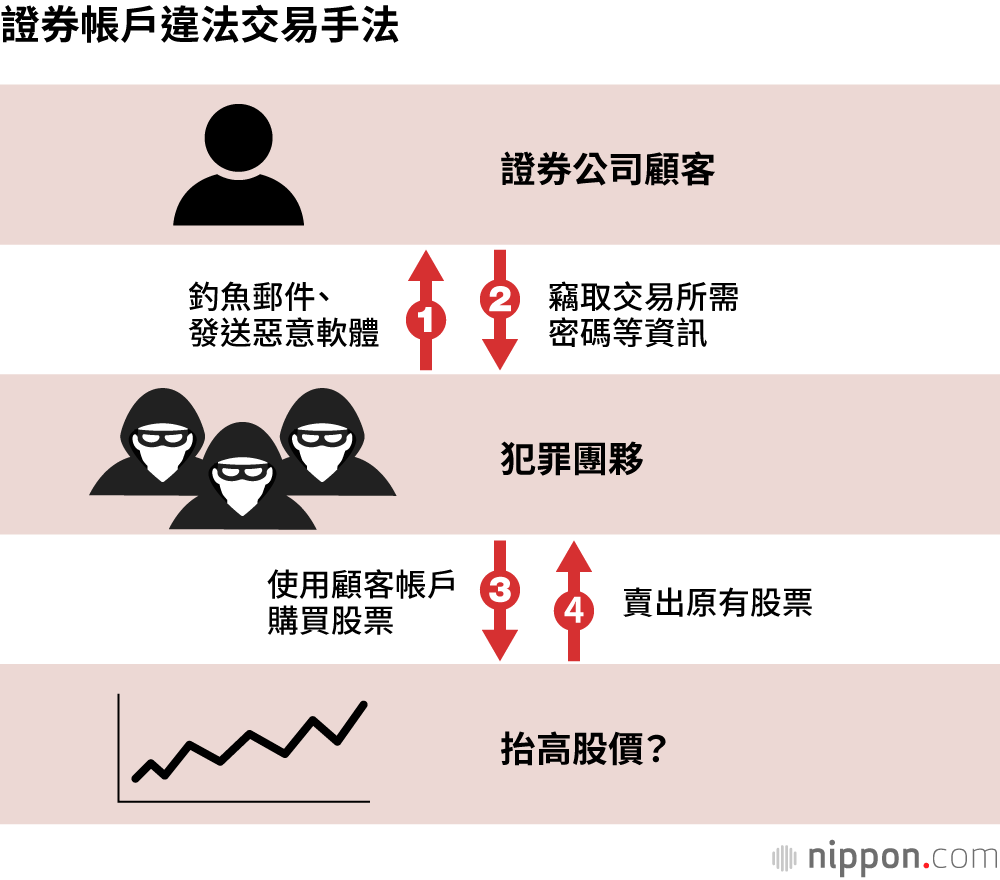

由此就誕生了本輪的新手法。攻擊者採用誘導用戶點擊跟真實網站高度相似的虛假網站來「釣魚」,或者欺騙安裝從電腦中盜取資訊的「惡意軟體」等手段,竊取登錄帳戶所需的用戶名和密碼,以及交易所需的密碼等資訊。

犯罪分子入侵受害者帳戶後,將會賣出帳戶內的股票等資產,充當炒作資金。他們不會提取這筆錢,而是透過大量購買特定股票抬高股價,然後透過賣出事先持有的相關股票,從中獲取利益。

這種違法交易通常會選擇成交量小、流動性差的股票品種來炒作。某支股票此前單日成交量僅有數萬股,但3月26日和3月27日分別成交了446萬股和331萬股,暴增了差不多100倍,股價出現劇烈上下波動。由於並沒有其他突出的擾動因素,所以很可能就是受到了這種違法交易的影響。

被盯上的薄弱防禦

促使日本開始推行證券網上交易模式的契機是放寬金融監管的「日本版金融大爆炸」。1998年和1999年,軟銀(現在的軟銀集團)和住友銀行(現在的三井住友銀行)分別與美國企業成立合資證券公司,紛紛進軍網路證券市場。

此後大約25年時間裡,雖然發生了數次小規模的問題,但可以說從未出現過本輪這樣的大規模的違法交易問題。為什麼這種案件會突然增多?

和其他國家一樣,網路犯罪案件的增多在日本也已成為一個社會問題。日本信用協會發佈的資料顯示,2024年信用卡盜刷金額達555億日圓,創歷史新高。警察廳公佈的資料顯示,同年透過網上銀行實施的盜刷轉帳金額達86.9億日圓,為僅次於2023年的歷史次高水準。

通常來說,網路犯罪分子往往傾向於鎖定防禦薄弱的目標。多年來,信用卡公司和銀行一直在努力加強安全性,而防禦相對薄弱的證券公司可能因此就成為了犯罪分子盯上的目標。

有報導稱,一些調查顯示,在暗網等平臺上流通著超過10萬條被盜取的證券帳戶資訊。由於形成了透過證券帳戶進行違法交易的手法,所以不難想像過去一直無人在意的帳戶資訊的「利用價值」開始上升。

正如同一時期多個證券公司都發生了此類事件所反映的那樣,並非某個特定系統存在安全性漏洞。但恐怕這些公司從來都沒有設想過會有犯罪分子透過釣魚網站和惡意軟體等手段不斷竊取顧客帳戶資訊這種情況。

加強提醒和追加認證後,盜用現象趨於減少

最初被盯上的是證券帳戶數量較多的SBI證券和樂天證券兩家公司,隨後其他大型和中型券商也相繼成為被攻擊對象。各家券商採取加強提醒用戶和登錄帳戶時的追加認證等對策後,盜用案件數量從4月頂峰時的2932件逐漸減少至5月的2329件和6月的783件。

鑒於問題的嚴重性,證券行業內開始出現對受害者進行補償的動向。日本2024年剛剛推出新版小額投資免徵稅制度(NISA)。在「把儲蓄變成投資」的氛圍不斷高漲的背景下,證券行業似乎將打消投資者的不安情緒作為了優先事項。

此外,證券公司提供的部分軟體未能及時配置追加認證功能。這樣一來,券商方面不得不承認自己存在一定的過失,這也成為了作為原本在規章中沒有規定的「特例」進行補償的一個理由。

假冒郵件越來越巧妙

讓人疑惑不解的是,「到底是誰設計了這樣的攻擊手法」。起初,由於之前透過盜用帳號抬高股價的對象都是中國股票,所以人們懷疑是以中國等地做為據點的海外犯罪團夥參與其中。

但不同於在封閉環境中損失僅限於帳戶所有人的盜刷匯款案件,股票市場中有眾多的投資者。可能也會有一些人偶然持有的個股會暴漲,從而獲得超乎預期的收益。證券公司方面認為很難鎖定到底是誰故意抬高股價來獲取非法利益。

金融行業以外的變化也會催生犯罪。要想寫出自然流暢的日語文章,需要較高的語言能力,過去對於來自海外的違法操作而言,這一直是個障礙。但最近隨著生成式AI之類的工具面世,犯罪分子已經可以輕而易舉地製作巧妙程度甚至連大型金融企業都會驚歎的假冒郵件和虛假網站。

另外,證券行業還有自己的特殊情況。在買賣股票時登陸帳戶和下單操作方面,客戶希望操作盡可能簡便的需求根深蒂固。如果引入追加認證,將會產生一個兩難問題,雖然可以提高安全性,卻會影響交易便利性。

目前,據說各家券商的客服中心都接到了大量未能升級安全措施的客戶的諮詢電話。盜用帳戶交易的問題並沒有終結。作為用戶,為了守護自己重要的資產,或許也有必要逐漸轉變意識。

標題圖片:PIXTA