傳遞西伯利亞戰俘歷史記憶的「舞鶴引揚紀念館」:對遣返者及舞鶴市民而言,戰後80年尚未來到

JP-Home.com

遣返者戰後人生的起點——舞鶴

「舞鶴引揚紀念館的誕生,來自那些經歷過西伯利亞戰俘營艱苦生活的人們,對於『邁出戰後人生第一步的舞鶴』的深切情感。」

從館內員工的開場介紹,使人內心感受到一股微妙的震撼。京都北部臨日本海的舞鶴港,自1945(昭和20)年至1958年間,迎接了共約66萬名遣返者歸國。

1945年8月15日,昭和天皇透過廣播宣布接受《波茨坦宣言》之無條件投降,同時宣告戰爭結束。今年,多家媒體以「戰後80年」為主題製作特別報導,對於那些直到踏上故鄉土地才真實感受到戰爭結束的西伯利亞戰俘來說,距離戰爭結束其實尚未滿80年,有可能才經過77年、也有可能才69年,因每個人歸國時程不同,心中所感,亦千差萬別。

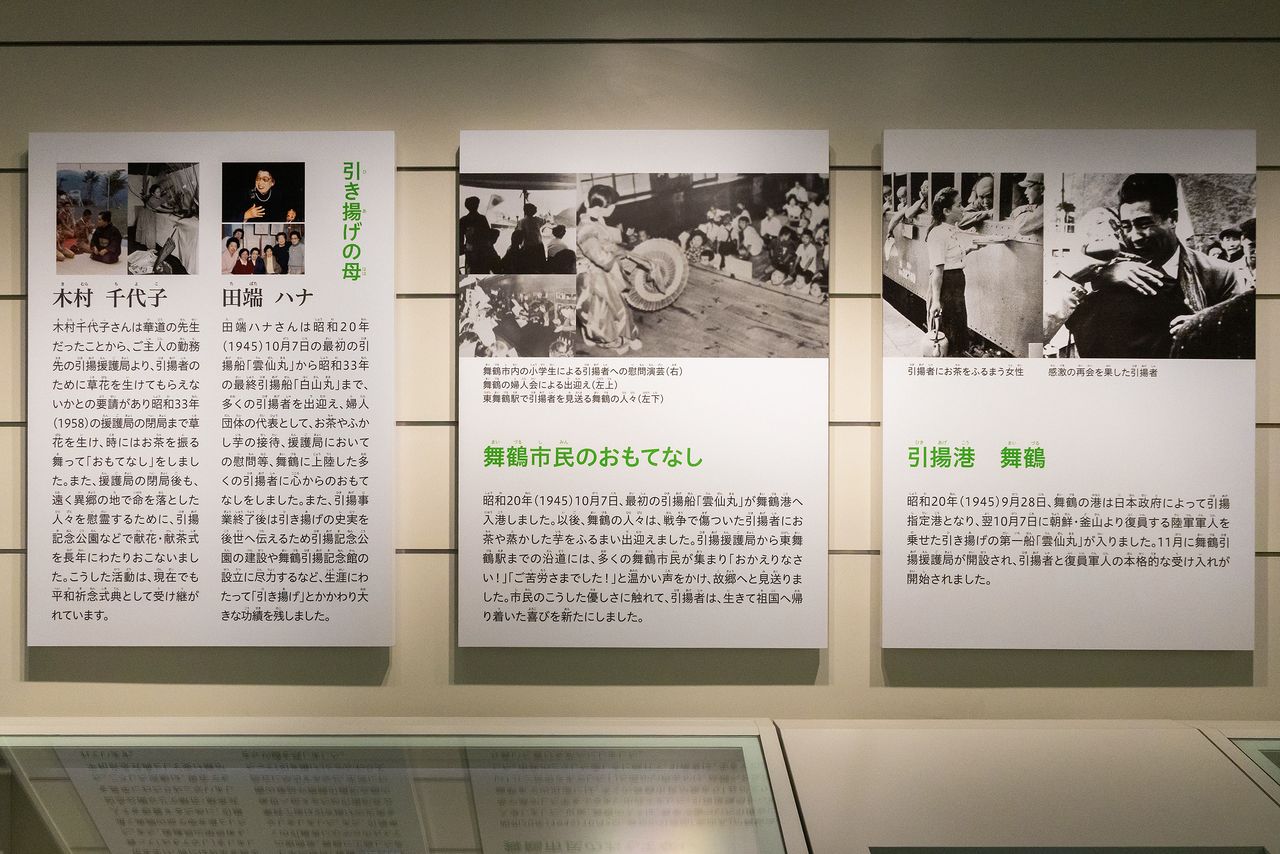

舞鶴市民持續13年不間斷地迎接遣返者歸國,他們用熱情聲音喊著「歡迎回家!」、「辛苦了」,並準備熱茶和蒸地瓜真心款待,歡迎同胞返國。實體戰爭雖已結束,但對他們而言,無形的戰爭並未劃下句點,那段時光或許還不算是所謂的「戰後」吧。

2015年重新整修後的舞鶴引揚紀念館

常設展入口。在碼頭熱情歡迎遣返者的人潮令人印象深刻

始終熱情迎接遣返者的舞鶴市民。在引揚援護局(日本戰後協助返國與安置的政府機構)的慰問表演(中央展示板大圖)、在東舞鶴車站提供茶水(右方展示板左圖)

1980年代後,步入高齡的西伯利亞戰俘們吐露心聲「我們想在作為戰後人生起點的舞鶴建立一座紀念館」、「如能吸引更多人來此參觀,將可報答那些溫暖迎接我們的舞鶴市民」等。來自全國各地遣返歸國者和舞鶴市民高達7400萬日圓的善心捐款,促成了這樁美意。

再加上京都府的補助金2000萬日圓,市政府投入總經費2億4000萬日圓興建了舞鶴引揚紀念館,於1988年正式開幕。共有超過1萬6000件史料來自各界捐贈,目前常設展中則有千件以上館藏品輪流展出。

西伯利亞戰俘在當地手工製作的筷子和湯匙等生活用品。這些珍貴史料不僅展現日本人精巧的手藝,也傳達出即便食物匱乏,仍然保有強韌、不向困境屈服的生命力。

原本是對抗俄羅斯所建的軍港,成為迎接西伯利亞戰俘歸國的港口

舞鶴分為東、西兩個區域。西舞鶴位於丹後田邊藩城下町區域,商業活動繁盛,而東舞鶴則發展成為海軍基地「鎮守府」,相當於日本帝國海軍的地方指揮部。

日本先後於橫須賀(神奈川縣)、吳(廣島縣)、佐世保(長崎縣)等地設立海軍基地。1901(明治34)年,隨著與俄羅斯間的緊張局勢升溫,於日本海側的舞鶴設立了日本最後、也是唯一臨日本海的海軍基地。3年後爆發了日俄戰爭(1904至1905年),舞鶴軍港一如預期地發揮了關鍵作用。由於舞鶴港特殊的地理背景,在第二次世界大戰後,成為大量西伯利亞戰俘遣返的主要據點。全國總計約有66萬名遣返者,其中七成的46萬名是由舞鶴上岸的。

從五老岳拍攝的舞鶴灣景色。左方為地形狹隘的西舞鶴灣口,右方為位於海灣深處的東舞鶴,乃戰略要地。

各界捐贈的引揚船模型,整齊陳列於展間。舞鶴港在13年間,累計迎接了346艘次引揚船入港。

當時被送往西伯利亞戰俘營者,多為已在滿洲與樺太繳械投降、無作戰能力的日本軍人。蘇聯軍以「歸國、遣返」等名義,把他們送上擠滿人的火車,但最終目的地卻是位於俄羅斯東北方的西伯利亞戰俘營。

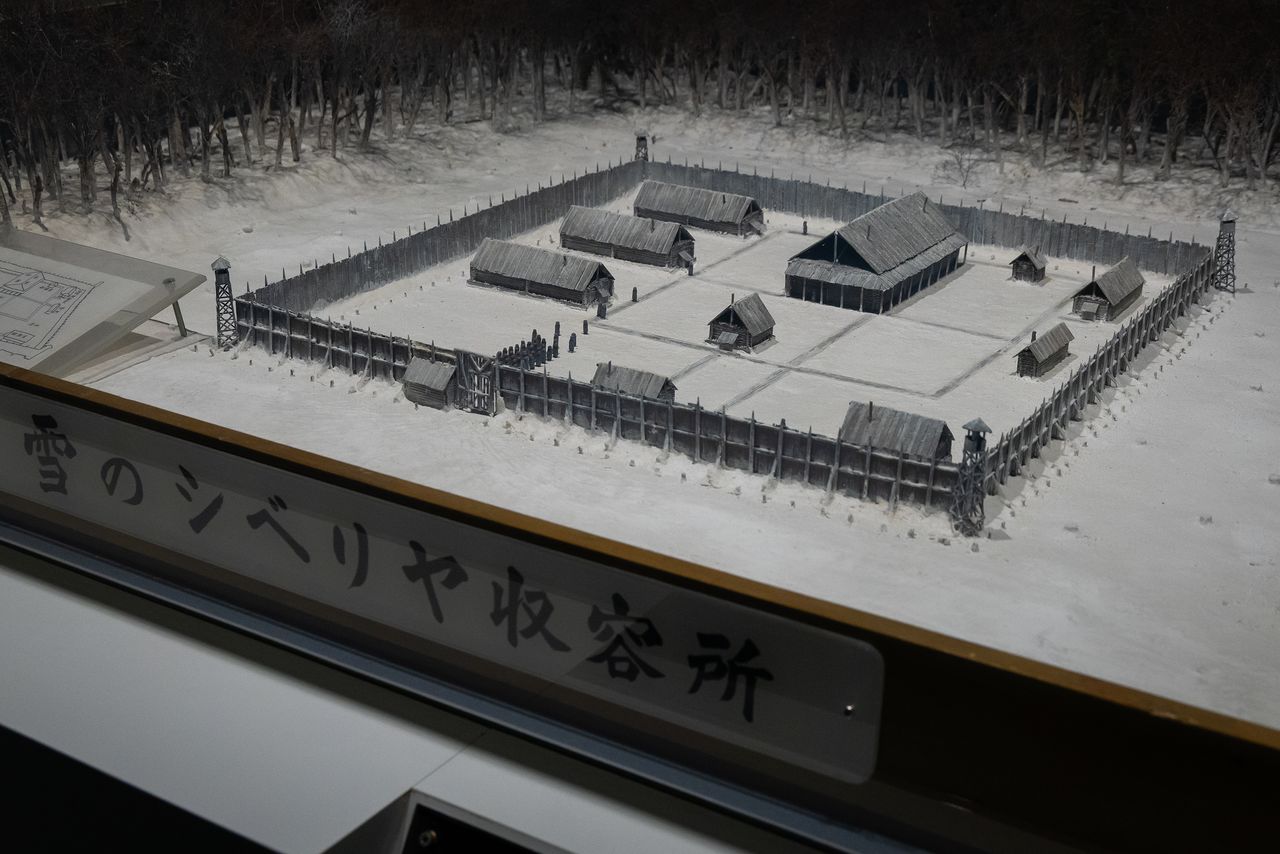

在那裡,他們被當成開墾西伯利亞的勞動力,從事森林採伐、碳礦挖掘、鐵路建設等重度勞動工作。甚至被迫在冬天零下30度酷寒氣溫中,連續在戶外工作長達十小時。

戰俘營模型。只要有人靠近圍牆,就會被四個角落的監視高塔用槍炮射擊,有些人無法忍受如此嚴峻生活,會故意奔向圍牆結束生命。

許多戰俘營每日僅有兩餐,餐點經常是一塊又硬又酸的黑麥麵包搭配少量乾燥蔬菜、以及毫無配料的清湯。戰俘們經常處於飢餓狀態,很多時候因為麵包分配不均而引爆爭執,再加上衛生環境惡劣,根據統計,在西伯利亞戰俘營內約有60萬名戰俘,其中的一成、亦即6萬人命喪於此。

西伯利亞戰俘營用餐示意圖。據說他們自製磅秤,將麵包切分成均等重量,以避免因麵包大小起爭執

戰俘們拚命活下來的證明

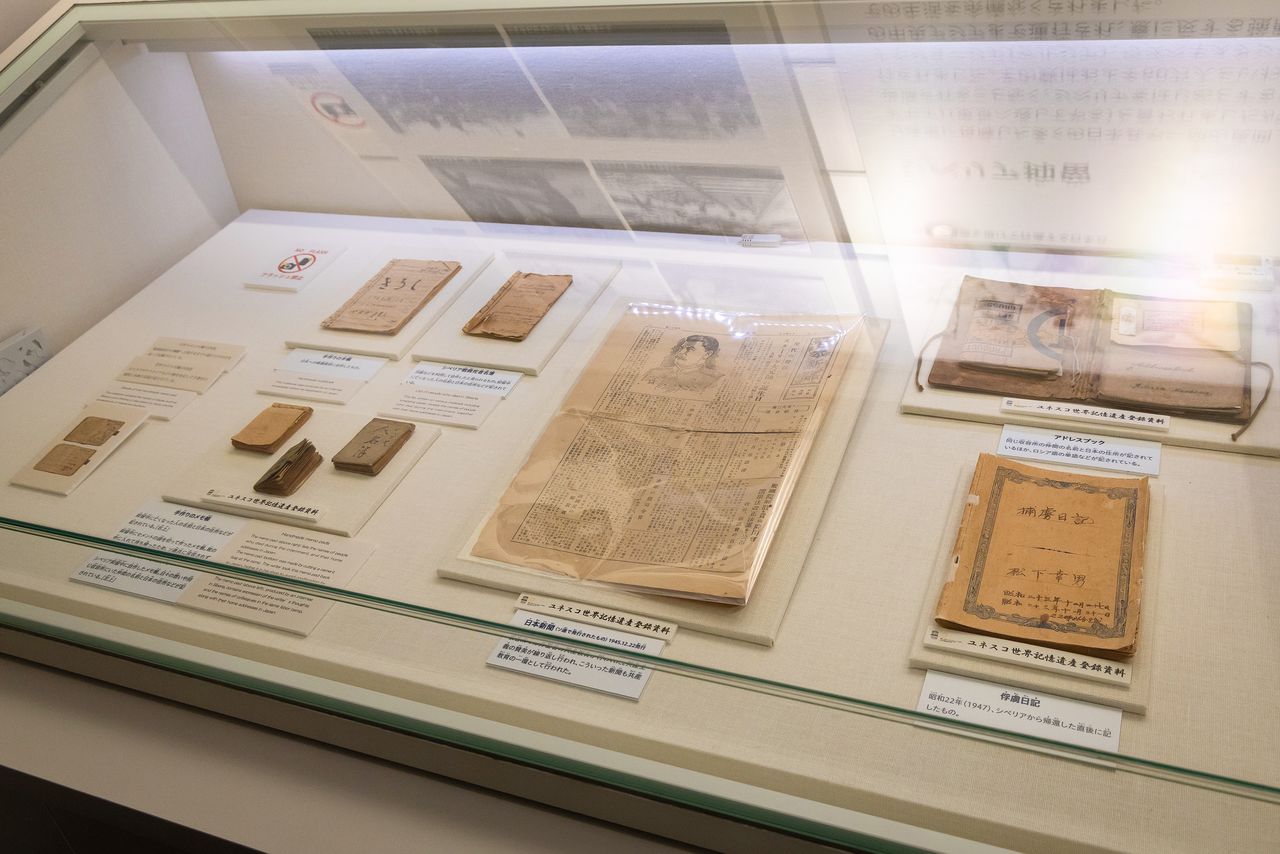

2015年,該館收藏眾多文物中的570件,由聯合國教科文組織登錄為世界記憶遺產。

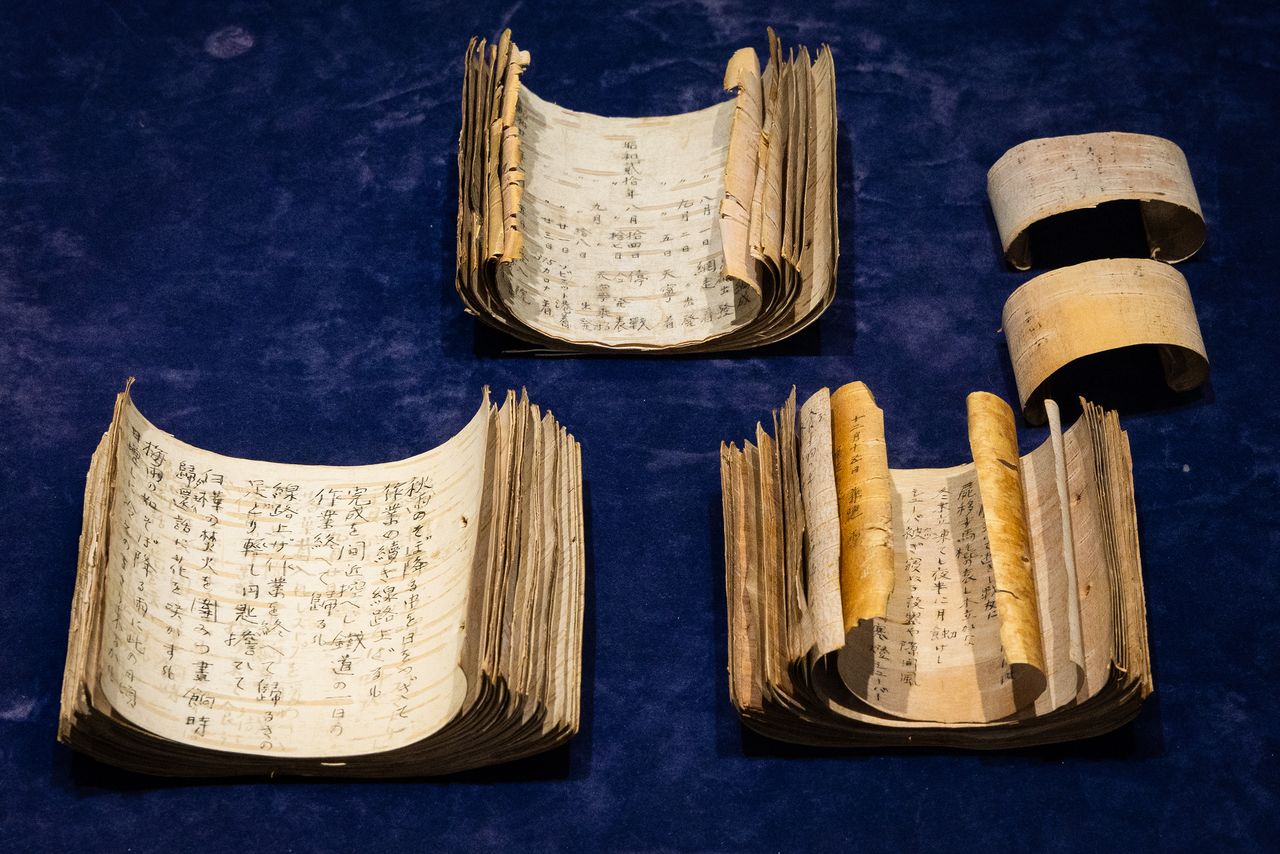

其中有一份「白樺日誌」是極為珍貴的史料,它記載了戰俘營內的嚴酷生活與對祖國的深切思念。用來記錄日誌的筆尖以空罐頭加工製成,墨水則以煤灰加水調製,在36片白樺樹皮上書寫了超過200首俳句及短歌。這份珍貴的日誌,是1947年瀨野修先生自西伯利亞遣返時帶回舞鶴的。

白樺日誌展示區

在戰俘營內,戰俘寫筆記或日記被視為間諜行為,查到將全數被沒收。而那些幸運未被沒收之物,還有兩大難關要過,那就是上遣返船前的蘇聯軍隊檢查、及抵達舞鶴港後的美軍檢查。當軍方認定攜帶物品可視為蘇聯軍內部資料時,將盡數沒收。

白樺日誌長9公分、寬12.5公分,可輕易放手上捲起藏匿,便於隨身攜帶,奇蹟般地逃過一劫,因此得以向世人傳達戰爭的殘酷真相。

即使歷經80年歲月,纖細文字依然清晰未褪色。日誌傳達出書寫者透過改良筆尖與墨水,拚了命也要將所見所感留存下來的堅定意志

紀念館亦收藏並展示戰俘營同伴的通訊錄及家書等。透過文字,戰俘們再次加深對故鄉和家人的真切思念,持續咬牙撐過並等待那遙不可知的歸鄉時刻。

展品中也有當時戰俘們為了暫時逃離痛苦現實所製作的娛樂用品。像是手工麻將,展現了日本人靈巧手藝和不畏繁瑣工序的特質。在艱苦生活中,或許正是依靠這些微小的樂趣與希望,才得以堅強活下去吧。

記載戰俘營期間死亡者住址的通訊錄等文物,已登錄為世界記憶遺產

整齊收納於盒內的木製麻將牌

讓引揚之町聞名全國的「碼頭之母」

戰敗後不久,日本全國共有18個港口迎接遣返船隻,但自1950年後,僅剩舞鶴港擔任此項任務。每當船隻入港,從全國各地來迎接遣返者的家人朋友紛紛湧入,擠滿了碼頭邊。

當中不乏懷抱希望的親友,儘管家人名字未在乘船名單上,卻仍帶著「也許他會出現」的一絲希望,多次前來舞鶴港等待家人歸來。碼頭旁的婦人們像是在大海中抓到浮木似地向下船的人尋求協助,不停問著「你認識我兒子嗎?」、「我在找我丈夫⋯⋯」等,後來,人們便稱呼她們為「碼頭之母」或「碼頭之妻」。

五條海岸為那些在碼頭引頸期盼親人歸來的母親與妻子所設立的紀念碑

從遣返船轉搭小型接駁船後,於碼頭上岸。碼頭後方的建築物是引揚援護局

來自東京的端野伊勢女士,自1950年起,每當有遣返船回國,她必定會到舞鶴港等待在滿州失蹤、音訊全無的兒子歸來,連續六年毫無間斷地往返東京與舞鶴間。1954年,以端野女士為原型的歌謠曲《碼頭之母》蔚為流行。1970年改編為歌謠浪曲,人氣日漸攀升,再度成為熱門金曲。後來也被改編為電影和電視劇。

然而,直到端野女士1981年逝世前,始終無緣與兒子重逢。對她而言,「戰後」或許從未真正到訪。

「碼頭之母」專區展示端野女士的書信、及兒子新二的死亡通知書

引揚紀念公園內《碼頭之母》歌碑(左)。歌詞首句「母親來了,今天也來了」感動了無數人心

傳承遣返者心聲的城市

舞鶴引揚紀念館在開館初期,有許多遣返歸國者與其家人拜訪此地,年度來館人數超過20萬。對當時人口僅約8萬的小城市來說,蔚為盛況。

隨著人們逐漸淡忘對戰爭的記憶,來館人數減少,2010年甚至不到10萬人。儘管如此,市政府仍努力爭取將珍貴史料登錄為世界記憶遺產,此舉相當成功,讓「引揚之町・舞鶴」再次成為注目焦點。2022年,以西伯利亞戰俘為主題的電影《來自雪國的遺書》,在全國公開上映後,吸引了年輕世代開始關心此議題。

許多人會來參觀重建的平引揚碼頭。左後方為舞鶴灣著名地標「鶴橋」

隨著那些經歷過戰爭的人們逐漸高齡化,另一個課題便是「如何傳承給下一代」。市政府自2004年起舉辦「解說員培訓講座」,並從2011年起,將參觀舞鶴引揚紀念館納入市內小學六年級的「鄉土學習」課程。

NPO法人「舞鶴引揚解說會」由講座結訓生所組成,目前受市政府委託負責承辦培訓講座,紀念館內也常駐兩位解說員。

舞鶴引揚解說會代表勝島先生

解說會代表勝島勝彥先生是前海上自衛官,曾於舞鶴基地服役,他帶著強烈的使命感說道:「過去我們的任務必須在第一時間前往最前線支援,由於當時局勢緊張,我帶著隨時有狀況的心情不斷祈禱和平到來,現在我身為解說員,希望能貢獻一己之力。」他也說:「我們不是單純的導覽員,而是那些經歷過戰俘艱苦生活者的代言人。除了讓參觀者能學習歷史外,我們亦致力於讓參觀者代入『假如我是西伯利亞戰俘』的情境,進一步深入思考戰爭與和平的意義。」

最近幾年,舞鶴活用海軍基地時代的倉庫群打造了「舞鶴紅磚公園」,同時在過去停靠巡防艦艇的港灣規劃了「舊海軍港周遊遊覽船」行程,深受觀光客喜愛,人氣年年攀升。如有機會造訪,請務必安排參觀舞鶴引揚紀念館。即使沒有「戰後80年」的回顧,舞鶴依然是一處承載深厚歷史記憶、讓人深刻體會戰爭殘酷及和平可貴的地方。

舞鶴紅磚公園內的時尚咖啡廳、紅磚博物館、及遊覽船乘船碼頭

從遊覽船上拍攝的神盾艦。舞鶴港是目前海上自衛隊與海上保安廳皆設有基地的唯一港口

舞鶴引揚紀念館

- 地址:京都府舞鶴市字平1584

- 開放時間:上午9點至下午5點(最晚入館時間為下午4點30分)

- 休館日:每週三(遇國定假日則順延至下一個平日)、 新年期間(12月29日至1月1日)

- 門票:大人400日圓、學生150日圓

採訪、撰文、攝影:土師野幸德(nippon.com編輯部)

標題圖片:戰俘營生活示意圖

文章引用自 https://www.nippon.com/hk/guide-to-japan/gu900310/